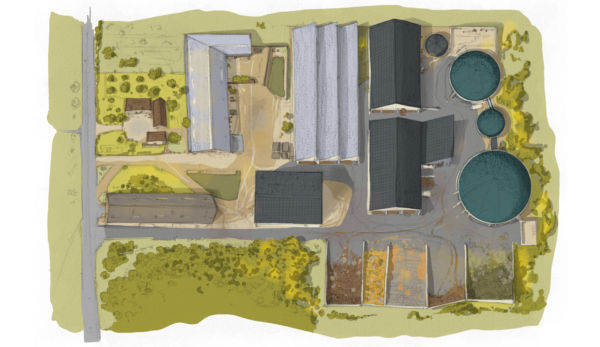

La Bretagne se couvre de dômes verts. Peu nombreux il y a dix ans, 186 méthaniseurs parsèment aujourd’hui la campagne. Cent de plus d’ici un an. Capables de transformer des matières organiques en gaz, les méthaniseurs font partie de la stratégie française pour accroître sa production d’énergies renouvelables.

De fréquents accidents rappellent que cette technologie n’est cependant pas sans risque pour l’environnement. Et toutes les interrogations ne sont pas levées en matière sanitaire. Incités par l’État et les banques à investir dans la méthanisation, des agriculteurs sautent le pas. Quitte à transgresser quelques règles. D’autant plus facilement que sans les garde-fous nécessaires, la voie est laissée libre à son essor. Au risque peut-être de se faire damer le pion par les énergéticiens, lobby encore plus puissant que celui de l’agro-alimentaire.

La méthanisation bretonne en plein boom

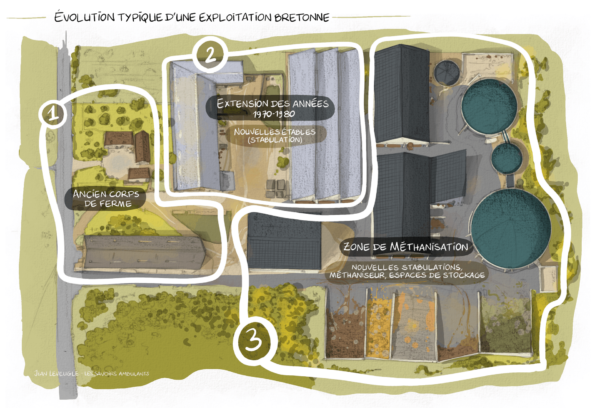

Première région d’élevage, la Bretagne déborde de déjections animales qu’agriculteurs et industriels de l’énergie entendent convertir en gaz et en revenus. Contrairement à d’autres régions, ce sont les éleveurs et non les céréaliers qui y importent la méthanisation. Sans même compter la Loire-Atlantique, la Bretagne pointait début 2022 au 2e rang national en nombre d’installations (199), derrière la région Grand Est (274) et devant les Hauts-de-France (134) puis la Normandie (120). Une installation française sur sept se situait dans la région.

Des unités nombreuses mais plus petites que la moyenne, puisque la Bretagne n’émargeait « qu’au » septième rang en termes de capacité de traitement. Si la méthanisation à la ferme est largement dominante, des projets de plus grande ampleur devraient bousculer la situation, comme nous l’expliquons dans le volet économique de cette enquête.

Doté du deuxième cheptel bovin de France, l’Ille-et-Vilaine devient une terre de méthanisation dont Iffendic (4 500 habitants), situé entre Rennes et Paimpont, pourrait se proclamer capitale. Comme le montre notre carte interactive, le Léon (au nord de Brest) et le Penthièvre (autour de Lamballe) ne sont pas en reste. À tel point qu’on pourrait élégamment superposer cette carte à celle de la densité des vaches laitières.