- Deux tiers des petites maternités ont disparu en 50 ans, en raison notamment de difficultés de recrutement.

- De plus en plus d’étudiants sont formés en médecine, mais toujours pas en nombre suffisant et les moyens financiers ne suivent pas pour les former.

- La loi Rist a freiné le recours excessif à l’intérim médical, mais les petits hôpitaux ont été privés abruptement d’une ressource humaine indispensable.

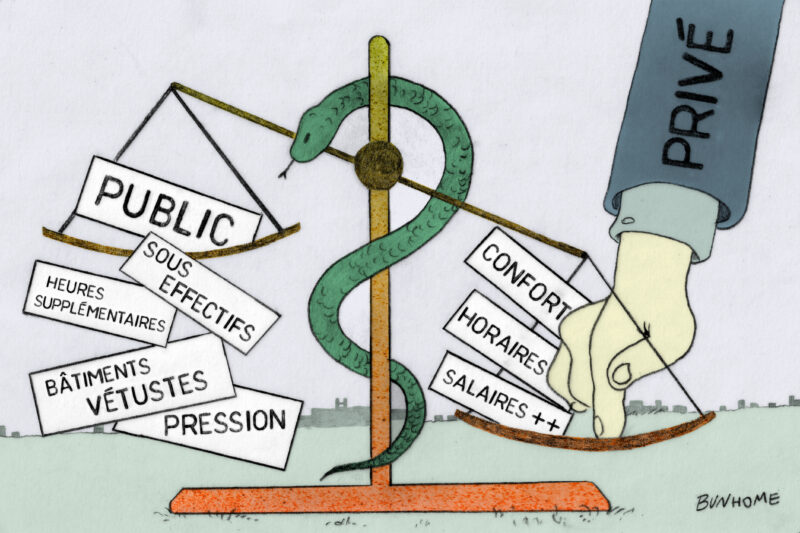

- À bout, les médecins hospitaliers sont nombreux à partir dans les cliniques privées, où les horaires sont plus confortables, et les rémunérations deux à trois supérieures à celles du public.

« J’ai passé l’équivalent de cinq années de ma vie en heures de garde, loin de ma famille, les soirs et les week-ends », calcule, fatigué, Dorin Ionesco. Ce chirurgien gynéco-obstétricien d’une cinquantaine d’années est en poste depuis vingt ans à la maternité de Guingamp : en sous-effectif chronique, le service n’accueille plus aucun accouchement depuis avril 2023.

Les maternités à bout de souffle, le cas de Guingamp

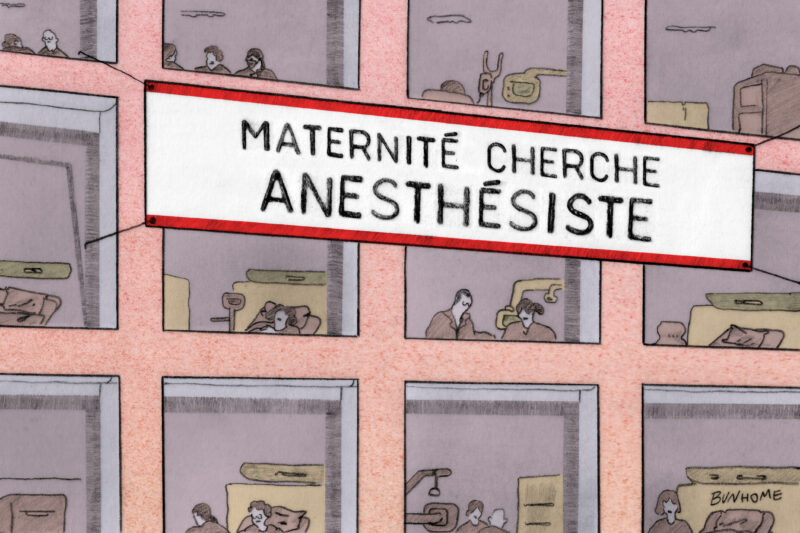

La maternité est le service hospitalier le plus en proie aux tensions de recrutement, puisqu’il faut assurer une astreinte 24 h/24 de cinq corps professionnels différents : les sages-femmes, les gynécologues obstétriciens, les pédiatres, les anesthésistes et les chirurgiens viscéraux.

Au vu de la pénibilité des gardes, plus un hôpital est isolé, plus il est petit, plus il a de difficultés à réunir les professionnels nécessaires. D’autant plus que cette activité ne serait pas rentable en dessous de 1.200 accouchements à l’année. Dans un contexte de baisse de la natalité, on compte ainsi trois fois moins de maternités en France depuis 1975.

Quelle est l'évolution du temps nécessaire pour rejoindre une maternité bretonne ?

Exemple de lecture : En 2020, les habitants du pays de Paimpol mettaient entre 10 et 20 min pour accéder à la maternité la plus proche. En 2023, ils mettent en 30 et 50 min.

Celle de Guingamp, qui réalisait 458 accouchements en 2022, contre 750 en 2010, a survécu vaille que vaille jusqu’en avril 2023, malgré plusieurs menaces de fermeture. En 2018, l’agence régionale de santé (ARS) ordonne une première suspension de l’activité pour sous-effectifs d’anesthésistes, annulée à la suite de mobilisations importantes de la population, et surtout de l’entremise de Noël Le Graët. En pleine demi-finale du mondial de foot à Moscou, l’ancien maire de Guingamp et président de la Fédération française de football (FFF) joue de sa proximité avec Emmanuel Macron pour obtenir un sursis de deux ans à la maternité.

« Il avait réglé le problème en deux minutes à la mi-temps », relate Le Télégramme. En 2022, une fermeture est prononcée par l’ARS. Rebelote, Noël Le Graët obtient d’Emmanuel Macron un deuxième sursis.

« Face à un décès néonatal avec une grosse hémorragie, si vous n’avez pas une équipe au complet, je peux vous dire que ça vous hante pendant très longtemps. »

Aucune solution n’est trouvée pour autant pour recruter suffisamment de personnel. En avril 2023, la suspension du service devient inéluctable. Depuis, plus aucune femme n’accouche donc à la maternité de Guingamp.

« Sur un besoin de 15 sages-femmes, on en a cinq. Il faut un minimum de cinq médecins et on est à deux emplois équivalent temps plein, nous n’avons jamais eu de pédiatre sur place. Et les anesthésistes évitent l’obstétrique », détaille le gynécologue en chef Dorin Ionesco. « Nous avons vécu des situations d’énormes stress. Face à un décès néonatal avec une grosse hémorragie, si vous n’avez pas une équipe au complet, je peux vous dire que ça vous hante pendant très longtemps, et il peut y avoir un procès », poursuit-il.

« Mais tout cela était prévisible, dès mon arrivée en 2004, on m’avait prévenu d’une probable fermeture. Au fil des menaces de suspension, le personnel a diminué et les contrats étaient de plus en plus courts. » Comment convaincre des confrères et consœurs de venir travailler dans une maternité dont l’avenir est si incertain, les équipes si instables ? « Je me rappelle avoir passé des centaines de coups de fil pour des remplacements, et on me demandait : Mais qu’est-ce qui va se passer au final, pour cette maternité ? »

Fermetures médiatiques, pressions politiques

Officiellement, la maternité est en pause. L’ARS enchaîne ainsi les arrêtés de suspension, sans prendre réellement de décision de clore le service. Fermer officiellement une maternité, c’est en effet une prise de risque, « un sujet trop inflammable sur le plan politique. Nous n’avons aucune prise sur le dossier, c’est entre les mains du ministère », réagit Olivier Quéré, qui représente la communauté médicale de l’hôpital de Guingamp.

Inflammable, comme le fut la fermeture de la maternité de Carhaix, annoncée en 2008 par l’ancêtre de l’agence régionale de santé, l’agence régionale de l’hospitalisation (ARH). Grèves de la faim de sages-femmes, occupation des bâtiments, routes bloquées, manifestations fleuves, heurts avec la police et les CRS… Au terme de deux mois d’une mobilisation massive de la population et des élus, Christian Troadec, maire de Carhaix, en chef de file, la fermeture de la maternité est annulée par décision du tribunal administratif de Rennes.

Ce rapport de force s’est imprimé dans les relations entre le CHU de Brest et l’hôpital centre-breton, qui sont une seule et même entité depuis leur fusion en 2009. « Si je dis que la maternité de Carhaix peut fermer un jour, et que le maire de Carhaix, Christian Troadec, l’apprend, ça se passera très mal ! », lançait Bertrand Fénoll, alors président de la commission médicale du CHU de Brest, lors de rencontres professionnelles en 2014. « Fermer la maternité de Carhaix c’est savoir si on peut se payer une compagnie de gendarmes pendant six mois ! », ajoutait-il avec ironie.

Au-delà des enjeux politiques, l’isolement géographique de la maternité de Carhaix la préserve, encore aujourd’hui, puisque la maternité la plus proche est à 45 minutes de route. Mais si elle continue d’accueillir en moyenne 200 naissances à l’année, c’est essentiellement parce que les sages-femmes de Carhaix travaillent aussi au CHU de Brest, en postes dits « partagés ».

Des médecins en poste partagé entre les hôpitaux : la fausse bonne idée ?

Peine perdue de convaincre des médecins de travailler dans des hôpitaux des terres, éloignés des pôles d’attraction et de formation que sont les CHU ? À défaut, « L’exercice mutualisé », autrement dit partager le personnel entre plusieurs hôpitaux, est une stratégie prônée par les pouvoirs publics pour gérer les sous-effectifs. Notamment ceux des urgences, dont les services sont saturés, partout en Bretagne.

Le 13 juin 2025, Yannick Neuder, ministre délégué à la Santé, annonce la création de postes partagés et signe avec les hôpitaux du Finistère une convention de « fédération médicale inter-hospitalière (FMIH) des urgences de Bretagne occidentale ». Objectif : accroître « la solidarité territoriale et l’exercice partagé » et permettre enfin la réouverture du service des urgences de Carhaix, régulé jour et nuit depuis l’été 2023.

Mais cet « exercice partagé » s’est avéré jusqu’ici très problématique entre Brest et Carhaix, concernant les urgences. En septembre 2023, une soixantaine de manifestants et d’élus occupent les locaux de l’ARS à Quimper pour réclamer la réouverture des urgences, dont l’accès est régulé jour et nuit. Un mois plus tard, un protocole d’accord est signé entre l’ARS, les élus, la direction des hôpitaux de Brest et Carhaix. Remis en cause aussitôt par une grève illimitée des médecins urgentistes de Brest, dénonçant un sous-effectif de leur côté.

Déshabiller Brest pour habiller Carhaix ? Pas question. Une solution de dernier recours est finalement apportée, avec la venue de médecins de la réserve sanitaire, l’équivalent de la réserve militaire pour la santé. Et il faut attendre le 8 septembre 2025, soit deux ans après le dit « protocole d’accord », pour qu’un médecin urgentiste soit finalement recruté aux urgences de Carhaix, en poste non partagé.

« Quand vous sortez d’une nuit entière de garde, faire une heure de route épuisé, ce n’est pas possible. J’ai eu un accident dans ces circonstances. »

Ni la direction du CHU de Brest, ni l’agence régionale de santé n’ont donné suite à nos demandes d’entretien sur le sujet.

Des médecins hospitaliers, dont certains ont travaillé à Carhaix alors qu’ils en étaient en poste sur d’autres hôpitaux, confient : « Quand vous sortez d’une nuit entière de garde en ayant dormi seulement deux heures, faire une heure de route épuisé, ce n’est pas possible. J’ai eu un accident dans ces circonstances. À 45 ans, avec une famille, je ne veux plus ça. »

L’hôpital de Pontivy, isolé, peine lui aussi à faire venir des urgentistes de Lorient pour regonfler ses équipes : « Tant qu’on n’a pas de candidat pour des postes partagés, l’effort repose sur l’équipe existante de Lorient, ce qui peut être pénible pour eux. Et les postes partagés ne sont pas toujours attractifs parce que ça alourdit la charge de travail, il faut s’adapter à deux organisations différentes et il y a le temps de trajet. », regrette Marie-Hélène Aleman-Trevidic qui représente la communauté médicale de l’hôpital.

Selon Mediapart, l’Inspection générale des finances et l’Inspection générale des affaires sociales (IGF et Igas) ont été missionnées par le ministère, l’hiver dernier, pour « renforcer la maîtrise de la masse salariale » et développer la mutualisation. Mutualisation, qui s’accompagne en effet de réduction de postes et de baisse des dépenses, puisque d’ici cinq ans, neuf à treize postes d’astreinte en chirurgie vont disparaître en Bretagne du fait « d’organisations territoriales mutualisées ou partagées ».

Plus d’étudiants diplômés, mais pas de moyens pour les former

Yannick Neuder, ministre délégué à la Santé, était malgré tout bien décidé à annoncer des bonnes nouvelles lors de sa visite dans le Finistère, en juin 2025.

« D’ici quelques semaines je vais proposer une loi pour supprimer le numerus clausus ». Il ne s’agit pas là d’un scoop. Officiellement, le « numerus clausus » a pris fin en 2019 avec la loi relative à l’organisation et à la transformation du système de santé. Elle l’a remplacé par un « numerus apertus ». Depuis, le nombre de places disponibles au concours d’entrée en fac de médecine n’est plus fixé à l’avance, il dépend de « la capacité d’accueil des universités ». Mais, nous confie un médecin anesthésiste, « on a ouvert plus de places pour les étudiants sans donner les moyens adéquats aux universités pour les accueillir ».

Résultat, en 2024, 509 postes d’internes étaient ouverts pour la spécialité anesthésie. Un peu plus qu’en 2019, à 465, mais toujours en deçà des besoins.

« Il nous faudrait 600 internes minimum par an pour faire face aux besoins », estime le médecin anesthésiste, reprenant les chiffres du Syndicat national des praticiens hospitaliers anesthésistes réanimateurs (SNPHARE).

Et sur les autres spécialités, le nombre de médecins formés n’a pas bondi, en Bretagne : 44 postes de chirurgiens en 2024 contre 40 en 2018 ; 23 postes de médecine d’urgence en 2024, comme en 2018 ; 19 postes en radiologie contre 15 en 2018.

Promulguée le 27 juin 2025, la loi Neuder vise à augmenter le nombre de médecins formés, en allouant des moyens financiers et humains aux universités, en fonction des besoins identifiés par l’agence régionale de santé. Adoptée à l’unanimité par le Sénat et l’Assemblée nationale, cette loi fait consensus. Elle se heurte pourtant au choc budgétaire annoncé par François Bayrou pour l’année 2026 : 44 milliards d’euros d’économies à réaliser dans le budget de l’État, dont 5 milliards dans celui de la Sécurité sociale. Si ce budget prévisionnel est tombé avec le gouvernement le 8 septembre dernier, il est peu probable que la trajectoire prévue évolue différemment.

L’intérim médical, stop.. mais encore

Les hôpitaux les plus isolés, ceux des terres, et les plus petits font encore davantage les frais de cette pénurie, tant ils peinent à attirer des médecins dans des zones peu « attractives », éloignées des CHU.

La solution repose alors sur les médecins intérimaires, ressource coûteuse dont les petits hôpitaux sont les plus consommateurs. Et justement, dans une circulaire du 23 avril 2025, François Bayrou sommait les directrices et directeurs des agences régionales de santé d’assurer un « suivi resserré des dépenses relatives aux achats et au personnel ». « Les dépenses d’intérim, dont l’encadrement a été renforcé, feront l’objet d’une attention particulière », précisait-il.

Près de la moitié du budget de l’hôpital de Pontivy, 6 millions d’euros, sert à payer les médecins intérimaires.

Nous avons fait le calcul : alors qu’en 2024 les dépenses en intérim médical représentaient plus de 2 millions d’euros, soit 3 % du budget global en personnel médical des CHU de Brest et Rennes, elles s’élevaient à 20 % des dépenses globales pour l’hôpital de Guingamp et 17 % pour Lannion. Et même à 6 millions d’euros, soit 44 % des frais globaux en personnel médical, pour l’hôpital du Centre Bretagne (CHCB), à Pontivy. Trois fois plus qu’en 2021.

Une inflation qui interroge puisque la loi Rist, entrée en vigueur en avril 2021, plafonne la rémunération des médecins intérimaires. Elle était donc censée freiner ces dépenses exponentielles les années suivantes.

« Pour nous, cette loi a eu un effet bénéfique », explique le directeur de l’hôpital de Morlaix, Fabrice Liszak de Maszary. « Je n’en pouvais plus des médecins qui négociaient hôtel et billet d’avion parce qu’ils venaient de Cannes ou de Nice. Ils appelaient la veille en me disant qu’à Saint-Brieuc ils proposaient 10 % de plus. Et si on ne s’alignait pas, ils ne venaient pas. Ça pouvait monter à 3.000 euros pour les 24 heures ».

Les directions des hôpitaux que nous avons rencontrées partagent ce sentiment, mais la loi s’est aussi accompagnée d’effets pervers pour les plus petits.

Du jour au lendemain, les intérimaires ont claqué la porte. « À Pontivy, 50 % d’entre eux sont partis à la retraite immédiatement après l’application de la loi en avril 2021, sur des spécialités très tendues, pédiatrie, anesthésie, urgences », nous explique Marie-Hélène Aleman-Trevidic.

Aussi, pour combler la fuite des intérimaires, les directions des hôpitaux ont eu recours à des médecins contractuels, normalement recrutés sur un objectif et une période très précise. Ces médecins ont négocié des tarifs bien supérieurs à ceux de leurs collègues titulaires.

Enfin, les intérimaires ont obtenu que toutes leurs rémunérations soient alignées sur le tarif plafond de la loi Rist, y compris pour ceux qui étaient payés en-dessous de ce seuil. « D’où cette montée en flèche des dépenses d’intérim à Pontivy », précise madame Trevidic.

Mais elle n’est pas au bout de ses peines : le 5 septembre dernier, un nouveau décret est venu relever amplement le plafond de rémunération des médecins intérimaires. Il était de 1.410 euros brut la journée médicale de 24 heures en 2023, il est désormais de 2.681 euros brut. Résultat des pressions du syndicat national des médecins remplaçants, qui avait contesté la validité du premier décret de 2023 devant le Conseil d’État.

Comment les directions d’hôpitaux pourront-elles alors décemment porter cette « attention particulière » à leurs dépenses d’intérim, demandée au printemps par l’exécutif ?

Mal-être des médecins et soignants : une politique de l’autruche

« Je ne remets pas en cause l’essence de la loi Rist. Par contre il aurait fallu revaloriser le statut de praticien hospitalier titulaire, en parallèle », insiste Marie-Hélène Aleman-Trevidic. À la suite de la crise Covid, l’État a en effet augmenté les salaires des praticiens hospitaliers, de début et de fin de carrière. Mais rien pour tous les milieux de carrière, recrutés avant 2020, alors qu’ils représentent 80 % des effectifs. « Évidemment on ne faisait pas le poids pour les faire venir », termine-t-elle.

Et en effet, à l’automne 2023, plusieurs chefs de services et médecins quittent le navire à Pontivy, dont le responsable des urgences et du Smur : « Les urgences c’était sa vie, on le voyait dépérir à vue d’œil, on était inquiets pour lui. Ce qui l’a fait basculer : un confrère qui s’est suicidé aux urgences, dans un autre hôpital en France », confie Marie-Hélène Aleman-Trevidic.

Le chirurgien orthopédiste Arthur Lignel, a quant à lui décidé de partir dans le privé, chez la polyclinique du Kério, voisine de l’hôpital.

En octobre de la même année, le médecin urgentiste Ambroise le Floc’h est agressé par un patient. La goutte de trop, il veut partir : « Quand je traverse les couloirs le matin et que je baisse la tête devant les 30 patients qui attendent, que je me dis « je ne peux pas prendre soin de vous », et qu’on arrive à être maltraitants, je me demande ce que je suis devenu », nous avait-il raconté, dans le sillage de l’agression. Trop attaché à son métier, il a depuis repris le poste de chef de service des urgences.

Une plainte pour « harcèlement moral, violences mortelles, homicide involontaire, et mise en péril de la personne » contre trois ministres.

Le 10 avril 2025, un collectif d’une vingtaine d’infirmiers, de directeurs d’hôpitaux, de professeurs des universités-praticiens hospitaliers, ou encore de proches de personnes qui se sont suicidées en France, a porté plainte pour « harcèlement moral, violences mortelles, homicide involontaire, et mise en péril de la personne » devant la Cour de justice de la République.

Trois ministres sont visés : Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, Yannick Neuder, ministre délégué à la Santé et de l’accès aux soins, et Élisabeth Borne, ministre de l’Éducation nationale mais aussi de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Selon leur avocate Christelle Maza, les ministres « ont été directement informés » de la souffrance des personnels hospitaliers.

Et en effet déjà, en janvier 2020, plus de 50 chefs de service bretons avaient démissionné de leurs fonctions administratives par l’intermédiaire du Collectif inter-hôpitaux (CIH). Leurs revendications portaient sur la revalorisation salariale des personnels paramédicaux, les budgets insuffisants, la révision du financement et du mode de gouvernance des hôpitaux. « Et puis le Covid est arrivé, et on a dû reprendre nos fonctions », explique, désabusé, Michel Nonent, chef du service d’imagerie du CHU de Brest.

Persuadée que la fuite des médecins n’est pas inéluctable, Marie-Hélène Aleman-Trevidic, représentante de la communauté médicale de Pontivy, décide en 2023 d’éplucher le droit européen du travail et les textes statutaires de la fonction hospitalière pour y trouver des solutions. Elle ficelle alors un plan sur mesure pour plafonner, notamment, les heures supplémentaires, « en attendant d’être suffisamment attractifs pour regonfler les équipes et faire en sorte qu’ensuite, parce que j’y crois, tout le monde puisse passer à 39 heures par semaine. Le plan a très bien été accueilli par les médecins ici, ça redonne espoir aux praticiens d’être enfin considérés ».

Presque deux ans plus tard, le plan est passé aux oubliettes. La direction de l’hôpital a changé, et depuis « ce n’est pas un sujet qu’ils ont souhaité travailler, mais plutôt de resolidifier les équipes en partenariat avec Lorient », nous explique Marie-Hélène Aleman-Trevidic, déçue. Entre-temps, elle avait remis son plan entre les mains des députés et sénateurs du secteur, de l’Organisation de la direction générale de l’offre de soins (DGOS) et de l’ARS, qui, nous informe-t-elle, ne lui ont jamais répondu.

Les sirènes irrésistibles du privé

Tous les médecins urgentistes, gynécologues-obstétriciens et chirurgiens que nous avons rencontrés ont été au moins une fois approchés par une clinique privée. « On nous propose le double de notre rémunération à l’hôpital, avec seulement quatre jours de travail par semaine, de 8 h à 17 h 30 », témoigne Younès Boulhaia, chirurgien orthopédiste de Guingamp.

Avec des conditions de travail si attractives, la concurrence est rude pour l’hôpital public, déjà engagé dans une compétition avec le privé sur les activités rentables. Ce que confirme une médecin au CHU de Rennes, en poste depuis 15 ans, qui voit de nombreux collègues partir vers le privé.

« Une nuit d’astreinte à l’hôpital c’est 200 euros, mais le lendemain il faut être au travail, même s’il y a eu un déplacement dans la nuit. Aujourd’hui les jeunes médecins veulent avoir du temps et de l’argent ! », constate-t-elle, résignée. De plus, selon elle, les praticiens hospitaliers « peuvent avoir l’impression que l’hôpital public récupère les patients que le privé ne veut pas, d’être la « poubelle », avec des patients complexes, multi-pathologiques ».

Un sentiment confirmé par un rapport de la Cour des comptes sur les établissements de santé publics et privés : « En 2019, sur la totalité des séjours, chaque patient accueilli en établissement public souffrait en moyenne de près de six pathologies, près de quatre pathologies s’agissant des patients des établissements privés à but non lucratif, et près de trois pathologies pour les patients des établissements privés à but lucratif. »

Surtout, le revenu moyen annuel d’un médecin libéral est de 120.000 euros, et monte à 150.000 euros pour un spécialiste. Tandis qu’un médecin d’hôpital, en fin de carrière, échelon 13, gagnera 112.416 euros annuel brut, d’après la grille de rémunération des praticiens hospitaliers.

Comme en témoigne un médecin spécialiste exerçant au sein d’un établissement de Vivalto Santé en Bretagne : après 15 ans de carrière et « en travaillant trois jours par semaine, je gagne l’équivalent d’un praticien hospitalier à temps plein en fin de carrière ».

Pourtant, même dans le privé, le recrutement reste tendu. Au Centre hospitalier privé de Saint-Grégoire, « le bloc tourne à 100 % des effectifs, depuis janvier 2025. Après le Covid, il a fallu mettre en place un plan d’attractivité pour faire revenir les gens, notamment les infirmiers, et il y a une concurrence féroce entre les établissements privés, c’est au plus offrant » poursuit le médecin.

Les urgences de cet établissement ont d’ailleurs été régulées, comme celles du public, cet été en proie à des difficultés de recrutement. L’intersyndicale du groupe Vivalto appelle aussi l’ensemble des salariés à une grève générale le 30 septembre dans les établissements du groupe privé, pour demander l’augmentation du personnel.

Public ou privé, la pénurie de médecins touche tous les établissements. Médecins et soignants ne sont pourtant pas au bout de leurs peines. Ils doivent se préparer, d’ici mars 2026, à affronter les retombées sanitaires d’un temps de guerre.

Pas cette « guerre » figurée par Emmanuel Macron, au sujet du Covid, non, une guerre au sens propre, cette-fois. Le Canard Enchainé a ainsi révélé qu’en juillet dernier, le ministère de la Santé a informé les directions des agences régionales de santé, que la France pourrait devenir la base arrière d’un conflit à grande échelle dans les prochains mois. Sans davantage de moyens, les soignants doivent donc se tenir prêts à prendre en charge des centaines de milliers de soldats français et étrangers blessés.

Un coup fatal, peut-être, porté au droit d’accès aux soins pour tous et toutes, garanti par la Constitution, mais largement saboté par les politiques mises en œuvre depuis 50 ans.

Illustrations par Achille Ménard

Des informations à nous communiquer ?

Écrivez-nous à contact [@] splann.org et nous vous expliquerons comment nous joindre des documents de façon sécurisée.

Contactez-nous →