- Réforme majeure, mise en œuvre en 2003, la « tarification à l’activité » détermine un prix, payé à l’établissement hospitalier, pour chaque geste médical effectué.

- Or, certains actes médicaux sont mal rémunérés, comme les actes de gynécologie-obstétrique. Le manque de rentabilité des maternités contribue à justifier alors leur fermeture.

- Les hôpitaux se trouvent en concurrence féroce avec les cliniques, qui récupèrent les activités les plus rentables, notamment en chirurgie ambulatoire, marché très « juteux » pour le secteur privé.

« Une plus grande efficacité sera demandée à l’hôpital », prévient mi-juillet François Bayrou, promettant qu’il ne sera pas épargné par les mesures d’économies du budget 2026. Deux mois plus tôt déjà, tous les directeurs et directrices des Agences régionales de santé (ARS) avaient reçu une note du Premier ministre relative « à l’efficience et à la performance des établissements de santé ». Le contenu est sans équivoque : il faut mieux maîtriser les dépenses. Un refrain que l’hôpital entend depuis vingt ans.

Des actes médicaux qui doivent « rapporter »

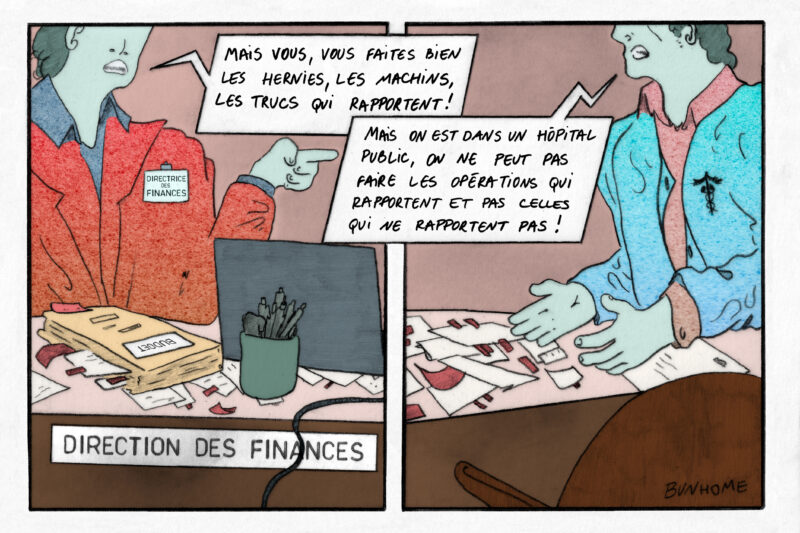

Depuis 2003, les établissements de santé sont tentés de privilégier des « trucs qui rapportent », pour reprendre le titre de l’enquête ethnographique menée par Pierre-André Juven, sociologue, chargé de recherche au CNRS, publiée par la revue Anthropologie & Santé en 2018 dont est extrait l’échange ci-dessous.

« La directrice des finances : Après, est-ce qu’on fait les bonnes interventions ?

Le chirurgien : Mais est-ce qu’on a le choix, dans un hôpital public, de faire les bonnes interventions ? Non, mais vous rigolez !

La directrice des finances : Mais vous, vous faites bien les hernies, les machins, les trucs qui rapportent !

Le chirurgien : Mais on est dans un hôpital public ! On ne peut pas faire les opérations qui rapportent et pas celles qui ne rapportent pas. »

La loi du 18 décembre 2003 relative au financement de la sécurité sociale a transformé en profondeur le mode de financement des établissements de santé, publics et privés : c’est désormais le règne de « la tarification à l’activité » (dite T2A). Objectif : « rationaliser » le système de santé, en obligeant les hôpitaux à faire des choix pour optimiser leurs activités et limiter les dépenses.

Avant cette réforme, les hôpitaux publics étaient financés par une dotation globale annuelle : un hôpital recevait une enveloppe financière chaque année, en fonction des dépenses de l’année précédente. S’il dépensait plus une année, au regard du besoin de soins de la population, il recevait plus l’année suivante.

La tarification à l’activité a provoqué un changement de paradigme majeur : chaque acte médical possède son propre tarif, revu tous les ans, et ces recettes constituent la majorité du budget de l’hôpital, alors qu’auparavant l’hôpital était financé par des dotations de l’État.

« La logique a changé : il faut faire des choix stratégiques pour développer telle ou telle activité, mieux payée », explique Daniel Bouffort, ancien directeur logistique de centres hospitaliers et membre du collectif de défense de l’hôpital public Le Monde d’après, à Saint-Malo. Depuis 20 ans, avec cette logique de T2A, l’hôpital public doit faire des bénéfices. Un objectif impossible à tenir puisqu’il doit aussi garantir l’accès aux soins pour tous et toutes 24 h/24, en théorie, et assurer une permanence sur tous les soins, qu’ils soient bien rémunérés ou pas.

« La population est vieillissante, alors les temps de séjour sont plus longs, ce n'est pas rentable »

« On s’est mis à ne nous parler que de tableaux Excel et de rentabilité, comme si on était dans une entreprise privée, témoigne une cheffe de service du CHU de Rennes, en poste jusqu’en 2023, et qui a souhaité garder l’anonymat. On a vu arriver des consultants, privés et publics, qui nous ont expliqué comment être performants.

Nous dire : “Vous aviez dix jours de durée moyenne de séjour et vous êtes passés à onze, c’est pas bien”, “Vous faites trop d’examens”, “Vous les gardez trop longtemps”. Et nous montrer des rapports d’activité avec des tableaux Excel, et du rouge et du vert… »

Au centre hospitalier de Redon, Fabrice Le Roux, délégué syndical CGT abonde : « Tout doit être codifié : la prise de sang, la prise de température, etc. Les tarifs changent chaque année et ils ont été à la baisse pendant des années : c’est une course à l’échalote. Cela demande de faire toujours plus d’actes pour avoir les mêmes recettes. En plus, à Redon la population est vieillissante alors les temps de séjour sont plus longs, ce n’est pas rentable. »

Selon le projet d’établissement rédigé par le centre hospitalier de Redon pour la période 2021-2025, le nombre de personnes âgées de 0 à 44 ans évolue à la baisse depuis 2011, tandis que celui des personnes âgées de plus de 60 ans, la génération du baby-boom, augmente.

Qui dit population vieillissante dit augmentation des soins, dépendance et multi-pathologies. En parallèle, la natalité baisse et comme l’activité gynécologie-obstétrique est très mal rémunérée par la tarification à l’activité, les maternités plombent les comptes des hôpitaux.

« Un seuil de rentabilité à 1.200 accouchements par an »

En janvier 2019, la chambre régionale des comptes (CRC) de Bretagne alertait sur la situation financière du centre hospitalier de Dinan. En cause : la maternité creusait le déficit, avec une baisse continue du nombre d’accouchements de 1.001 en 2010 à 680 en 2017.

« On nous avait dit qu’il n’y aurait pas de fermeture de la maternité, souligne Erwan Beaudoin, élu d’opposition à Dinan. Finalement elle a fermé en 2020 ! » Selon la chambre régionale des comptes, un choix justifié par une baisse de la natalité de 8,5 % depuis 2014 sur ce territoire.

La juridiction financière s’est aussi intéressée aux maternités de Fougères et Vitré en 2022 et 2023, qui n’atteignent pas « le seuil de rentabilité officiel fixé à 1.200 accouchements » par le ministère de la Santé, note la CRC.

Pour autant, à Fougères, « la maternité n’est pas menacée du tout ! » nous a répondu David Chambon, directeur du centre hospitalier de Fougères. En effet, le service de la maternité est désormais piloté par le chef de service gynécologie-obstétrique du CHU de Rennes. Cela permet de mutualiser les deux équipes médicales, notamment pour permettre aux femmes enceintes dont la grossesse est à risque d’être prises en charge à Fougères plutôt que d’être dirigées systématiquement au CHU de Rennes.

« Les résultats sont très positifs et renforcent ce service public auquel nous sommes très attachés », assure David Chambon.

Fermeture de maternités privées

La difficulté pour les maternités réside dans la baisse du nombre d’accouchements, les problématiques de pénurie médicale, mais aussi dans la sous-valorisation des actes de gynécologie-obstétrique dans la tarification à l’activité, pour le public comme pour le privé. Des tarifs dénoncés par la Cour des comptes.

En 2023, elle mettait en cause le système en estimant que « les établissements de santé sont enclins à privilégier les soins pour lesquels ils bénéficient d’un avantage comparatif » et que l’obstétrique est l’activité la plus défavorisée dans le public.

La juridiction parle de « la T2A » devenue « un monstre relativement ingouvernable », et pointe les écarts qui se creusent d’année en année entre le coût réel des actes et les tarifs, revus à la baisse chaque année pour réduire les dépenses publiques de santé.

Un modèle de financement également remis en cause par l’Inspection générale des affaires sociales (Igas) et le Sénat en 2024, qui pousse aussi le privé à fermer des maternités.

« Un médecin a préféré partir dans une clinique où il n’y a pas de maternité, explique un médecin exerçant au sein d’une clinique privée en Bretagne. L’indemnité de garde pour un anesthésiste est de 230 euros brut pour une garde de 24 heures. L’acte pour une péridurale est payé 240 euros brut. Mais, avec la baisse du nombre d’accouchements, quand le médecin anesthésiste fait une seule péridurale pendant une garde, ce n’est pas intéressant financièrement. »

Avec un accouchement, l’anesthésiste touchera l’équivalent de 19,5 euros de l’heure brut pour 24 heures de garde. « L’obstétrique est très mal rémunérée, c’est pour ça que le privé cesse aussi les activités obstétriques », souligne Daniel Bouffort.

Le groupe Vivalto, dont le siège est en Ille-et-Vilaine, vient en effet d’annoncer la fermeture d’une maternité à Boulogne-sur-Mer et son président directeur général, Daniel Caille, a dit devant le Sénat en juin 2024 : « Sur nos dix maternités, seules six devraient survivre. »

Interrogé pour savoir si celle du centre hospitalier privé Saint-Grégoire en bordure de Rennes, serait concernée, le groupe Vivalto nous a répondu : la maternité « labellisée hôpital ami des bébés, a récemment fait l’objet d’un important projet de modernisation avec l’inauguration du nouveau pôle Le Cocon en juin 2025. À ce jour, cette maternité n’est pas concernée par les projets de fermeture évoqués. »

On ne laissera personne sur le carreau, alors on s’adaptera à l’offre du privé.

Hospi Grand Ouest, autre acteur privé qui gère douze sites en Bretagne, est dans le même schéma. L’avenir d’une de ses maternités, à la clinique de Plérin dans les Côtes-d’Armor, est en suspens.

Depuis le départ de plusieurs pédiatres, elle a dû salarier des médecins intérimaires pour assurer les gardes. L’agence régionale de la santé (ARS) a versé en février dernier 300.000 euros pour aider la clinique à financer ce surcoût, avec des gardes de 24 heures estimées à 2.500 euros par une source syndicale.

Mais l’hôpital voisin de Saint-Brieuc se prépare à accueillir les femmes que la clinique ne pourra plus accompagner, en cas de non renouvellement des aides de l’ARS à Plérin, avec « une extension des salles de notre maternité pour 1.000 accouchements, précise Régis Delaunay, représentant de la communauté médicale de l’hôpital briochin. On est autant dans le flou que la population. Aucune décision n’est arrêtée mais on doit se préparer à tout : au statu quo comme à la fermeture de la maternité de Plérin. Dans tous les cas, on assume notre rôle de service public, donc on ne laissera personne sur le carreau et on s’adaptera à l’offre du privé. »

En juin, le groupe Hospi Grand Ouest, dont la clinique de Plérin dépend, organisait son assemblée générale. Une source syndicale présente ce jour-là nous a résumé la teneur des échanges, au sujet des maternités. « La démographie baisse, si on fait de moins en moins de naissances, on arrêtera l’activité pour que le public s’en occupe, dans les régions où se sera possible. »

Exemple de lecture : En 2020, les habitants du pays de Paimpol mettaient entre 10 et 20 min pour accéder à la maternité la plus proche. En 2023, ils mettent en 30 et 50 min.

Le déficit d’offre de soins à l'hôpital public profite au privé

Au-delà de la question spécifique de la gynécologie, « la T2A a instauré une logique financière et a donné une capacité à l’hôpital privé de se développer, mieux que l’hôpital public, analyse Pierre Gillouet, élu à Montfort-sur-Meu. Parce que l’hôpital public n’avait pas cette logique comptable et que le privé a moins de contraintes. »

Jusqu’en 2003, l’hôpital était guidé par l’objectif de rendre un service public, en répondant aux besoins de santé de la population, quel qu’en soit le coût. Contrairement au privé, qui avait déjà un objectif de rentabilité, en se concentrant sur des actes médicaux bien rémunérés.

Le problème, c’est qu’en changeant le mode de financement, désormais rémunéré à l’activité, les hôpitaux publics se sont retrouvés avec les mêmes recettes financières que le privé, mais doivent toujours rendre un service public, contrairement au privé. Résultat, la concurrence entre les deux secteurs s’accroît, pour augmenter l’activité et maximiser les recettes.

« Vivalto est en train de créer des lits de médecine à Saint-Malo alors qu’on en ferme à Dinan, s’offusque Daniel Bouffort, ancien directeur logistique d’hôpital et membre du collectif Le Monde d’après à Saint-Malo. Et à l’hôpital, des fermetures de lits sont programmées alors qu’il y a déjà une saturation face au pic saisonnier épidémique. C’est du bricolage permanent ! ».

En effet, le projet du groupement hospitalier public Rance Émeraude, regroupant l’hôpital de Saint-Malo et celui de Dinan, prévoit la fermeture de huit lits d’hospitalisation en chirurgie, la disparition d’un lit d’obstétrique, de 37 lits en urgences, de dix lits d’hôpital de jour en psychiatrie adulte et de quatre lits en pédo-psychiatrie, à compter de 2027.

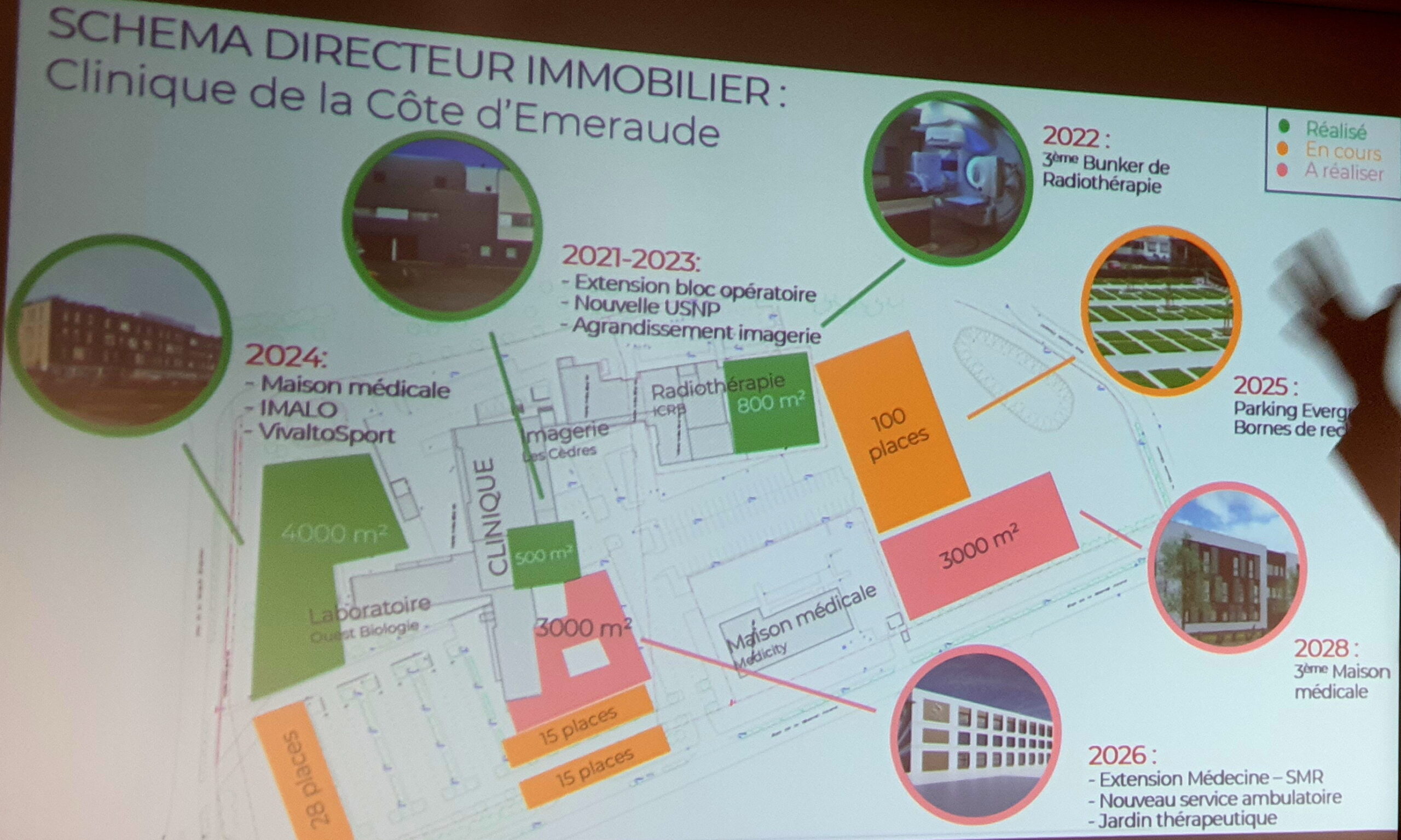

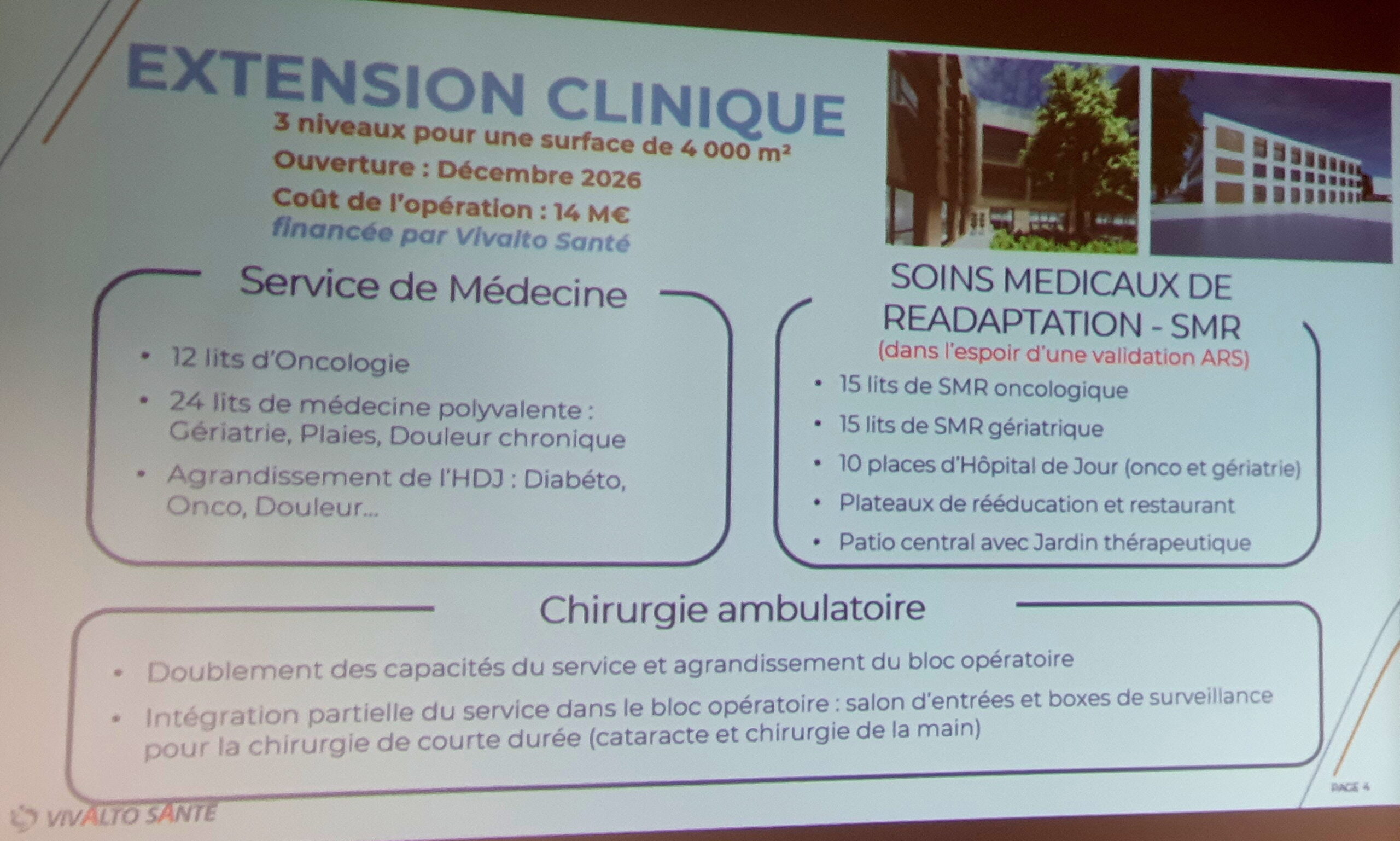

En même temps, Vivalto construit un parc d’activité de santé de 4.000 m², à Saint-Malo et prévoit l’extension de la clinique de l’Émeraude, d’ici à fin 2026.

« Entre 2016 et 2019, la position des deux centres hospitaliers publics s’est affaiblie, au profit de la clinique de la Côte d’Émeraude, de la clinique Saint-Grégoire, et de la polyclinique Saint-Laurent (Rennes) », note le projet d’établissement qui détermine les objectifs du groupement hospitalier pour les années à venir.

Et lorsqu’un service ferme dans le public, le privé arrive rapidement sur le marché. En Ille-et-Vilaine, le service de soins de suite et de réadaptation du centre hospitalier de Brocéliande a fermé en 2022. Il permettait aux patients de se remettre d’une opération ou d’un accident dans un service près de chez eux.

Ce, malgré la promesse de l’ARS d’apporter au centre hospitalier « un soutien […] permettant de stabiliser l’activité ».

Trois ans plus tard, les Hôpitaux privés rennais, filiale du groupe privé Vivalto, ont obtenu de l’ARS l’autorisation d’ouvrir leur propre service de soins de réadaptation.

« D’une manière générale, le privé essaie d’obtenir des autorisations sur des champs de compétences dans lesquels la santé publique investit moins, estime l’une de nos sources au sein du groupe. S’ils sont allés là-dessus, c’est que ça rapporte. »

L'ambulatoire, activité juteuse pour les cliniques

Le secteur privé a notamment investi sur le développement de l’ambulatoire, permettant de prendre en charge un patient pour une opération, sans l’hospitaliser plus d’une journée.

En 2023, la Cour des comptes notait que « la plus grande partie des séjours ambulatoires est réalisée dans des établissements privés (61,4 %) ». C’est rentable : l’opération est programmée, a priori sans complication, et le patient ne dort pas sur place. Il s’agit d’opérations aussi diverses que la chirurgie de l’œil, l’ablation d’une tumeur du sein ou de l’utérus, une chirurgie du genou, etc.

Ariane Bénard, directrice du centre hospitalier de Saint-Brieuc, confirme la concurrence frontale avec la clinique de Plérin, qui appartient au groupe Hospi Grand-Ouest : « Clairement, on a tous [les hôpitaux du groupement hospitalier d’Armor : Saint-Brieuc, Paimpol, Guingamp, Lannion] perdu des parts de marché face à la clinique de Plérin. C’est elle qui fait le plus d’activité chirurgicale. »

La clinique concentre en effet 50 % de l’activité de chirurgie ambulatoire de la zone géographique, contre 16 % pour l’hôpital de Saint-Brieuc.

« Les médecins libéraux adressent aussi plus facilement leurs patients vers les cliniques », regrette Younes Boulahia, chirurgien à l’hôpital de Guingamp, poursuivant par cet exemple : « Un de mes patients avait été envoyé à la clinique de Plérin par son médecin généraliste pour une opération du canal carpien. Mais il ne pouvait pas se permettre les dépassements d’honoraires pratiqués par la clinique. Il avait même peur que son médecin sache qu’il était venu chez nous. »

La plupart des chirurgiens de la clinique sont en effet conventionnés en secteur 2, c’est-à-dire qu’ils fixent eux-mêmes leurs tarifs. L’Assurance maladie rembourse le prix de la consultation seulement sur la base du tarif du secteur 1. Le reste est donc à la charge du patient, s’il n’a pas de mutuelle.

Selon une source dans un groupe privé qui détient plusieurs cliniques en Bretagne, certaines « astuces » de son employeur sont légion pour optimiser les coûts : « Ils n’hésitent pas à fait payer une chambre plein pot alors qu’on a laissé le patient 30 minutes debout dans la pièce. La logique c’est toujours : lorsqu’un acte est prévu à 60 euros, si on peut faire en sorte de le facturer 80 euros, à la hauteur de ce que la mutuelle du patient prend en charge, c’est banco ! »

L’effet de ces tarifs majorés peut paraître indolore sur le portefeuille, en premier lieu. Mais si les mutuelles observent un surcoût des soins à rembourser, elles vont compenser en augmentant le montant des cotisations.

Avec la T2A et sans les contraintes du service public, le privé a le beurre et l’argent du beurre : le secteur est financé à 92 % par la Sécurité sociale via la tarification à l’activité mais il n’a aucune obligation de permanence des soins. Et après une mobilisation sans précédent du secteur privé, qui avait notamment appelé les médecins libéraux à cesser le travail en juin 2024 le gouvernement a finalement annoncé une augmentation identique des tarifs pour le public et le privé, à +0,5 %, sans contraintes supplémentaires.

Ce qui permet aussi au secteur de mener une concurrence féroce aux établissement publics en terme de ressources humaines, promettant des rémunérations bien supérieures et de meilleures conditions de travail, comme nous le détaillons dans le dernier volet de notre enquête.

Illustrations par Achille Ménard

Des informations à nous communiquer ?

Écrivez-nous à contact [@] splann.org et nous vous expliquerons comment nous joindre des documents de façon sécurisée.

Contactez-nous →